|

|

1. 2023年8月,成为中国一级市场投资的一道分水岭

$ V# m y, F' O7 I4 [" r( Z" R* f: D# O5 z; e! N" M

一个不争的事实是,一级市场存在着大量估值远高于企业价值的项目。在硬科技领域,由于技术的先进性、“卡脖子”属性、想象空间的巨大性,以及技术难以短期证伪性等特点,估值泡沫尤为严重。

/ H7 ]" D( J) W( H$ I, @, s& R. O. ^: F' d5 y8 M

+ x! g) X6 u& i5 P u* }% e) }3 S" X( t' c! ~

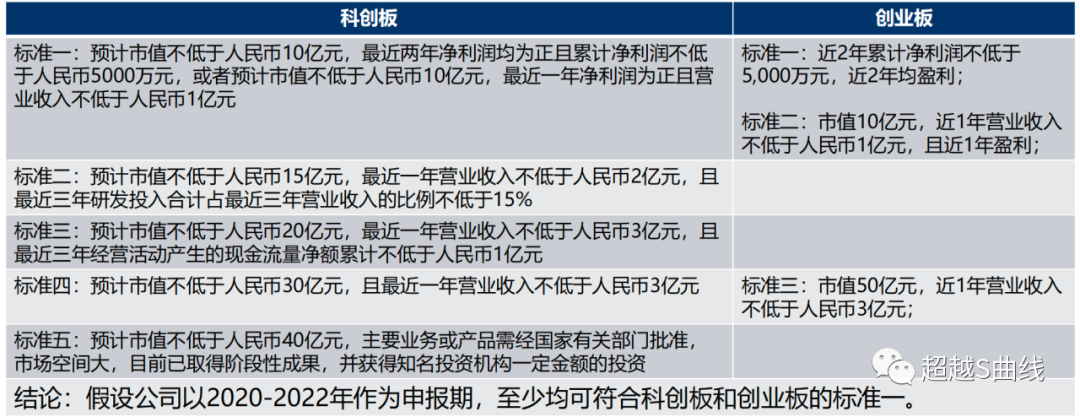

过去几年,为了支持科技型企业的发展,科创板和注册制的推出,为这些有技术不盈利的企业的IPO打开了一扇窗户。现实中,有大量企业硬套科创板的第二、三、四、五套标准,作为说服投资人其符合上市门槛的理由,当然也有不少投资人愿意相信这个理由。3 H5 z/ s7 ^ v9 {3 r6 |

" A1 y0 ~! J9 x# d- p N

由于科创板二三四五套标准没有对企业盈利有要求,而是对估值、收入、研发投入、现金流等的要求,这条指挥棒无形中将创业公司都往这些标准上去引导,使得高估值、高亏损成为一级市场很多公司的典型特征。/ [$ }. D5 ~5 C7 R

2 {4 z5 P, S Z& z+ [& W然而,2023年8月将成为资本市场的一道分水岭。众所周知,今年8月之后,不盈利项目的上市窗口事实上已经关闭。不盈利的公司想再通过强调自己的科创属性而上市,在未来两三年内已基本不可能。9 T4 Y- f0 N7 Y

+ N( N) J" j3 j% |$ S S/ E L这一风向的转变快速传导导一级市场,肉眼可见的是,今年8月之后,那些高估值、高亏损的项目已经成为资本市场的“弃儿”。投资人的步调变得出奇的一致,只看已经盈利,或者未来一年能盈利的公司,且估值模型很快地切入为市盈率估值法。1 m9 V2 b2 R: m4 H

! R% G" O ~" ?8 i4 Z

2. 高估值、高亏损项目未来3年将进入长冬期

- j+ p/ n% `* Z- x9 |4 p9 ]* W

) F* T H* A3 b4 X; X) \过去2个多月,我走访、沟通了近百家投资机构,与上百位一级市场投资人就市场环境、未来预期和未来方向进行了交流,整体交流下来,我个人对未来一段时间国内一级市场的情况十分担忧。( D/ T* G$ V. w8 [1 |

' ?2 W4 A7 z! K9 s$ R) p2 @; e' r总体来看,我认为,当前市场宏观经济信心不足、二级市场屡跌不止、上市门槛提高窗口收紧、一级市场募资困难投资降温,对创业公司带来了极大的不确定和风险,个人认为未来1-3年,高估值、高亏损项目将进入资本的长冬期,如不能快速调整适应寒冬,很可能出现系统性风险。4 ?) C: b* y- R5 A X

4 Q5 N q( b- o: e9 T, v-融资难度极大提高 q2 K) l4 u0 }

, P7 Q/ j/ q2 w6 X' ^2 \2 U中国资本市场存在一个非常有趣又诡异的现象。当一个企业在未盈利的时候,投资机构用各种估值方式进行估值,无论是P/S,还是同行类比,还是拍脑袋;当一个企业一旦盈利,投资机构就基本采取市盈率法来进行估值。/ T, \8 i' n7 u- v" a: ` |

2 {: H8 d3 w3 [2 F; O) X

众所周知,硬科技企业研发周期长、研发投入大、市场验证周期长,很长一段时间都难以盈利。过去几年,硬科技企业的估值泡沫十分严重,天使轮估值一两亿,A轮三五亿,三五千万收入六七亿估值起步,但上市后可能也只有几十亿的市值,投资的胜率和赔率完全不对等,大量企业严重透支了其未来估值,而业绩却没有实现符合估值预期的增长,导致大量企业估值现在处于严重高估的状态。; \- N: f, y2 P

1 V7 ]* g" K5 z) g( m" V; V4 f随着上市门槛的实质性改变,不盈利企业几乎没有上市可行性,这些企业在未来必然将面临极大的融资压力,很难通过市场化方式融到资,其原有估值也几乎不可能再支撑得住。$ f( t2 I1 J- U, T6 g

* T5 h! S" d7 C8 {

总体而言,上市政策发生了根本转向,市场的资金面发生了极大的变化,市场的投资逻辑也发生了极大转向,估值参考体系已经完全变化,沿用原来的估值逻辑将很难融资。' C' d0 V# H2 p$ J: x! k" c

; F* f$ t( \4 {$ T

-现金流面临断裂的风险0 L3 w2 I' `. }2 R# }: X

# P2 ?/ J2 O1 V0 F9 }

高估值、高亏损的项目的普遍特点是自我造血能力不足,研发投入巨大,工资福利过高,经营性现金流严重流出。自我造血能力不足,如果外部输血跟不上,很快就会面临生死危机。

1 `& B& J7 f. a7 c- H# ^$ h1 [( K5 |5 Y

如果这类公司不能快速的调整经营战略,一方面,业务回归导商业本质,将主要资源和精力投入到能创造收入的业务上,另一方面,不能果断裁员砍人、节约开支,放弃那些太超前的研发投入,回归到精打细算的经营上来,不能将手头的现金妥善使用好,这类公司将面临极大的现金流断裂风险。

$ {( V6 s) R" o5 j6 t0 V# r; ^1 k& u6 b% J; r1 j

-创始人将面临极大的回购压力4 O! t {8 ]3 D( S! D# ~$ I( N& x6 ?

9 y& ]3 b) q M9 I1 }8 D前面说过,这些公司过去几年的融资逻辑都是未来可以套用科创板2/3/4/5套标准上市,并基于这个逻辑签署了回购条款或对赌条款。0 v1 _# n) L! E8 ]4 s

9 v+ L2 b) j1 v' M* s7 b

但IPO标准的改变,将使这类公司在未来3年内都无法实现上市,随着时间推移,必然有大量项目大面积触发回购条款。无论回购条款的执行方是公司还是实际控制人,都将给公司带来巨大的压力。

; k3 O4 _' q" z" Y$ p

, B7 i0 \4 \! f3 P3. 对创业公司的建议4 b0 [- S8 {/ } Q+ ] j. F

$ M, W* e5 o9 q2 |0 g* ?% U大干快上的时代已经过去。大干快上有几个前提条件,一是市场快速增长,二是弹药源源不断,三是资本市场的窗口开放。现在这三个条件没有一个存在。

, l0 s1 @* ]! o' ^' e. Z

8 z, g5 P1 d8 @3 Q接下来是精耕细作、剩者为王的时代。创业公司CEO们应放弃对未来的幻想,彻底改变经营战略,将公司尽快做到经营性现金流为正的道路上来。 L; ~/ S1 a- U9 j/ o1 n: D ^

, R8 [2 C9 q% G e3 `9 Y一是放弃扩张性资本战略,转为收缩性资本战略。降低过于前沿、短期不能创造收入的研发投入;降低人员薪酬,降低福利水平,果断裁掉性价比不高的人员;降低无效投入,提高成本意识。- @. l" c$ B; d s# T

. o! e- A/ W2 l二是放弃前沿技术投入,转为创收业务投入。要将资源、资金投入到能在短期实实在在创造收入和利润的业务领域。原来觉得low的业务觉得low的客户也不能放弃。整个公司要以创收盈利为目标。

1 O9 A4 p8 D, f, f, j7 s) Z! {6 }1 P

三是放弃高估值的执着,只要能融来钱,估值并不重要。很多创始人对于高估值具有极强的情结,我一直奉劝创始人,高估值只对老投资人有价值,对创始人没有任何价值,甚至是一种伤害。尤其是当创始人没有趁着高估值套现,高估值就更没有意义。但是任何高估值都是有代价的,它或者是基于对你业绩高增长的预期和对赌,或是带有回购条款,或是当你未来增速一旦降低就会给你带来伤害让你再也融不到资。

) [' v' M2 B' e& a

# L$ a' ?$ h4 A+ i# `8 D- M不能实现共赢的合作没法长久,融资也要让投资人有机会赚到钱。有很多创始人想把便宜占尽,这种行为迟早在某一天变成一把回旋镖也将自己伤了。

. E" U% p. u# n. N7 L0 J

) j$ S" J5 p! H6 }6 f在今天的市场环境下,只要能融来资,估值不要太在意,哪怕down round触发反稀释,跟之前的投资人商量好,该补偿就补偿。在企业生死面前,面子问题、估值问题,都是小问题。这一点投资人也会理解和接受。( t' H$ [! f9 k. I( }+ A0 |# v, F

& f2 x# X7 H/ x7 |+ H0 D3 O

四是合理评估对赌条款对创始人和对公司的风险。这会是绑在创始人头上的一道紧箍咒。一方面,由于LP收益不好,LP在给GP压力;另一方面,GP也日益重视退出。投资机构对回购条款的执行越来越严肃。创业者要尽早评估这类条款触发的可能,尽早做出对策,降低对自己和对公司的风险(关于对策,笔者有一些经验,创业者也可以加笔者微信交流沟通)。5 @1 }; m0 @) d6 U! _" m

/ q5 b* }* D* O" f7 k% J6 \; K

IPO政策是市场的一道指挥棒,显然现在指挥棒已经指向了另外一个方向。创业者、投资人应及时意识到这种变化,尽早调整经营战略和投资策略,如果还执着于过去熟悉的思路和打法,不能随机应变,及时调整,将很快就挨市场的打。对于那些高估值高亏损的项目而言,接下来两三年将是十分难熬的过程。

' _3 o3 p, T6 ~0 y% `4 ]5 S

, q9 P1 L9 Y( t, s8 W" @历史无数次告诉我们,历史的快车可能会偶尔跑出正常的运行轨道,但终究会很快就回到正轨上来。而企业的本质,数百年来一直都是创造商业价值,实现盈利,从来未变。一切脱离企业商业本质的行为,都长久不了。 |

|

|Archiver|手机版|小黑屋|通达创业无忧

( 粤ICP备2023021749号|

|Archiver|手机版|小黑屋|通达创业无忧

( 粤ICP备2023021749号|![]() 粤公网安备 44030402006137号 )

粤公网安备 44030402006137号 )